[창간기획]⑦"경제 앞에 진보·보수 없다"…노조공화국 확 바꾼 사회연대협약

[아일랜드는 섬이 아니었다] 정쟁 멈춘 '탈라트 전략', 대타협의 문을 열다

더블린=김성아 기자

2,164

공유하기

편집자주

저성장과 산업 전환의 갈림길에 선 한국 경제가 해법을 찾지 못하는 사이, 인구 530만의 아일랜드는 개방과 혁신 전략으로 유럽의 '작은 호랑이'(Celtic Tiger)로 부상했다. 낮은 법인세를 축으로 한 외국인 투자 유치, 토종기업을 세계무대에 올려세운 스타트업 지원, 노사정 대화를 통한 사회적 합의 모델 등은 불가능을 가능으로 만든 성장의 동력으로 꼽힌다. 글로벌 빅테크와 제약 기업들이 몰린 더블린의 산업 클러스터는 한국이 직면한 저성장·고비용 구조를 돌파할 대안으로 주목된다. 아일랜드 경제 기적의 현장에서 위기의 한국 경제가 나아갈 길을 모색해 본다

|

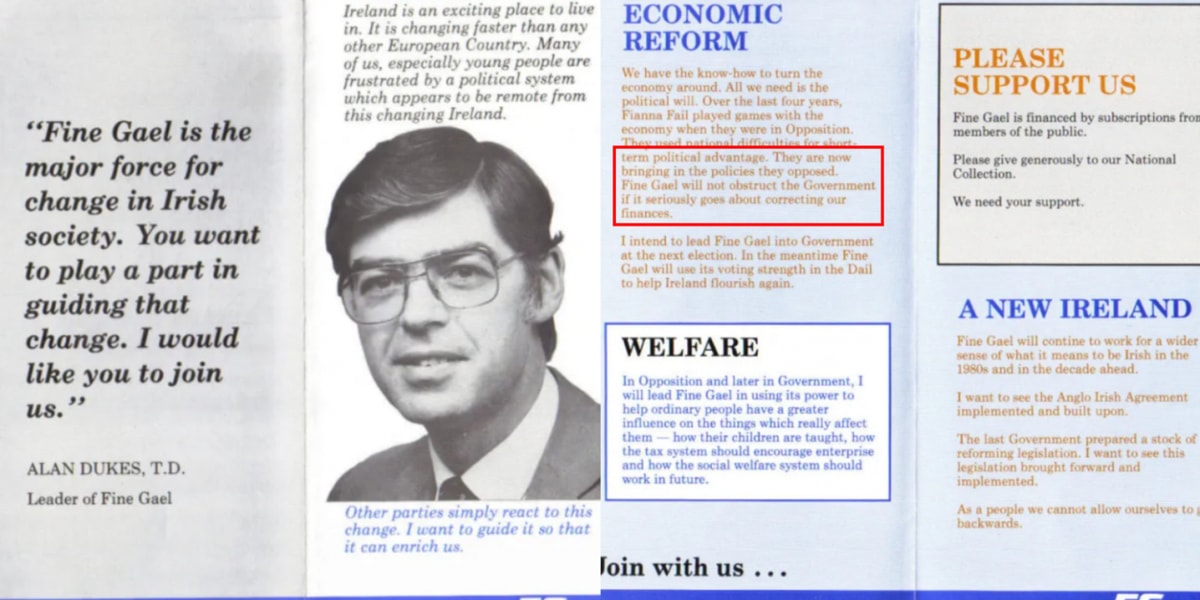

"정부가 옳은 방향으로 가고 있다면 나는 결코 발목을 잡지 않겠다."

1987년 9월, 아일랜드 더블린의 교외 지역인 탈라트의 상공회의소. 아일랜드의 제1야당인 피네 게일(Fine Gael)의 신임 당수 앨런 듀크스(Alan Dukes)는 연단에 올라 이같이 선언했다. 수십년 동안 내전의 상흔으로 여야간에 불신과 적대만 쌓여온 상황에서 이 한마디는 역사의 물줄기를 바꿨다.

당시 소수정부를 이끌던 집권당 피아나 페일(Fianna Fáil)의 총리 찰스 호히(Charles Haughey)는 국가 부채가 국내총생산(GDP)의 120%에 달하고 실업률이 17%를 넘어서는 최악의 재정 위기를 마주하고 있었다. 그는 복지 삭감과 세금 인상 등 가혹한 긴축 정책을 밀어붙여야 했지만 정치권의 반발은 불 보듯 뻔했다. 바로 그 절체절명의 순간, 듀크스의 결단이 나왔다.

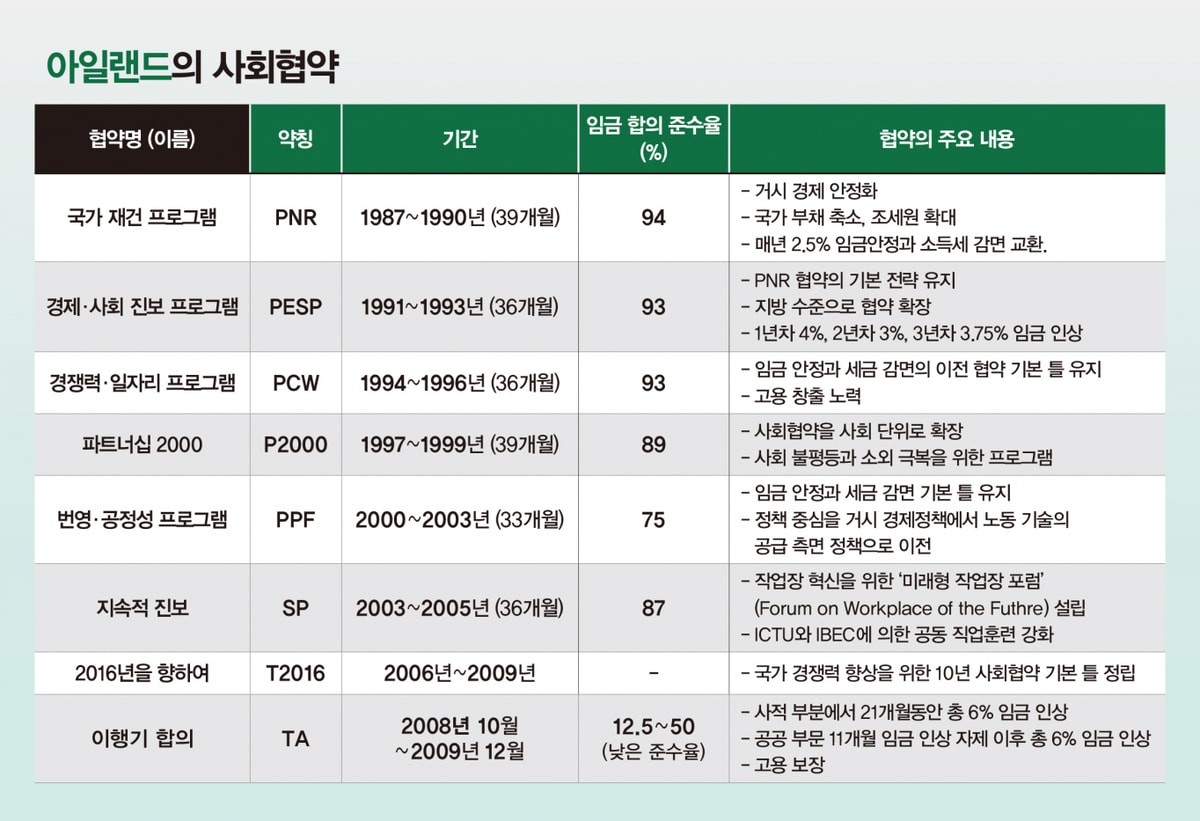

훗날 '탈라트 전략'(Tallaght Strategy)으로 불린 이 초당적 합의는 몰락 직전이던 아일랜드 경제를 구해낸 전환점으로 기록된다. 정치권이 정쟁을 멈추고 한목소리를 내자 정부는 곧 사회 각계와의 대타협에 나설 수 있었고 그 결과 사회적 합의가 이뤄졌기 때문이다. 같은 해 10월 노동조합·기업·정부 등이 참여한 첫번째 '사회연대협약'(Social Partnership), '국가재건프로그램'(PNR)이 체결됐다. 핵심은 노조가 임금 인상 자제를 수용하는 대신 정부와 기업은 세제 개혁(소득세·법인세 감면)과 고용증진을 통해 가처분 소득(실질 임금)을 높이는 구조다.

켈틱 타이거의 출발점, 사회연대협약

|

아일랜드의 사회연대협약은 1987년부터 2009년까지 평균 3년 단위로 갱신돼 총 여덟 차례의 사회협약으로 발전했다. 80년대 중반까지만해도 연간 100건이 넘는 노동쟁의가 발생하던 노조공화국 아일랜드는 이 과정을 통해 경제 도약의 든든한 발판을 마련했다. 임금 안정과 세제 개혁을 통한 고용 확대와 외국 자본의 투자 유치는 국가 경쟁력을 끌어올렸고 '켈틱 타이거'라 불린 고속 성장을 견인했다.

아일랜드의 노사관계 전문가인 빌 로쉐(Bill Roche) 더블린대학(UCD) 교수는 "사회연대협약의 결과 아일랜드 경제는 크게 도약했다. 한때 이민을 떠나던 나라에서 오히려 이민자를 받아들이는 나라로 바뀌었다"며 "임금 인상은 대체로 경쟁력을 유지할 수 있는 수준이었고 고용은 폭발적으로 늘어났다"고 말했다.

노사의 대립적 관계에도 불구하고 사회연대협약이 성공할 수 있었던 배경에는 주요 행위자들 사이의 위기 진단과 해법에 대한 공동의 인식이 있었다. 여야 정치권은 물론 노사정 모두가 국가 부도 위기 앞에서 분파적 이해보다 국가 전체의 이익을 우선시한 것이다. 1987년 당시 아일랜드 노조위원장이던 키런 멀비는 2008년 인터뷰에서 "사회적 파트너들 사이에 공동의 이해가 형성됐다"며 "심각한 위기에 봉착했을 때 각자의 이해관계보다 민족 전체의 생존을 더 크게 생각했다"고 회고했다.

당시 호히 총리의 리더십도 돋보였다. 그는 야당 시절 '가난한 이들을 해치는 정책'이라며 강하게 반대했던 전임 정부 피네 게일의 정책마저 상당 부분 이어갔다. 야당 역시 화답했다. 공공 지출 삭감과 임금 억제 같은 불편한 조치들을 정권 공격의 소재로 삼지 않고 오히려 뒷받침했다. 이렇게 형성된 협력의 전통은 이후 정권 교체와 무관하게 정책의 연속성을 보장하는 토대가 되었고 이는 아일랜드 경제가 안팎에서 신뢰를 쌓는 데 중요한 밑거름이 됐다.

노사정 합의, 아일랜드 경제를 '예측 가능한 성장'으로 이끌다

|

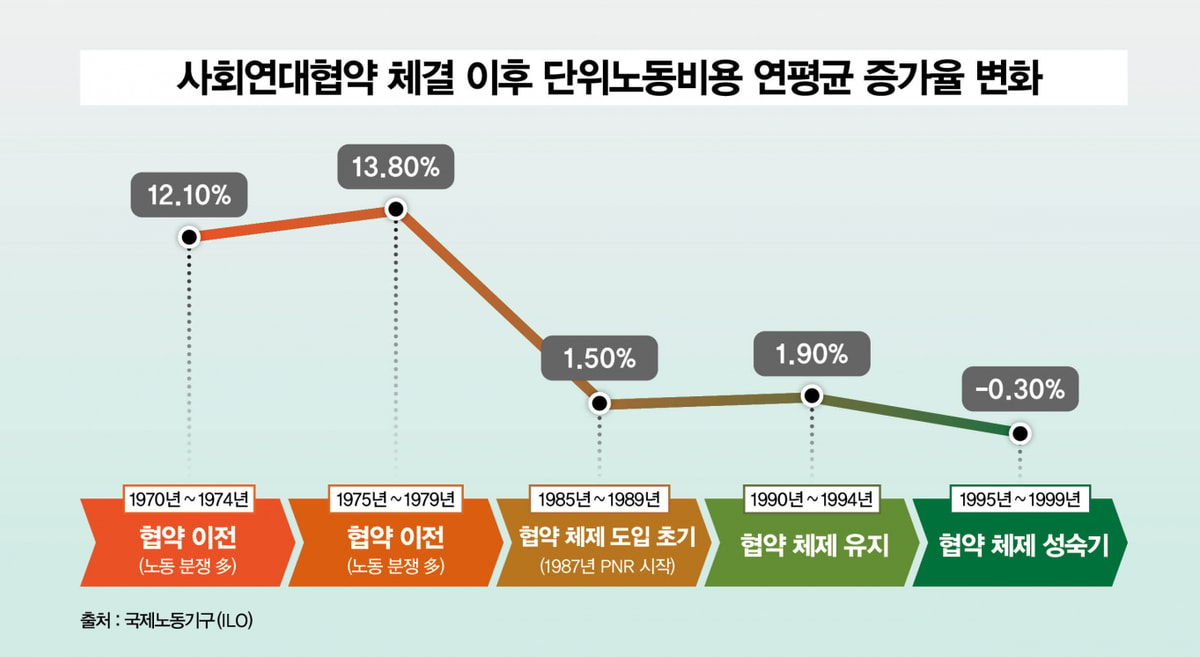

사회연대협약의 효과는 기대 이상이었다. 공공·민간 기업은 임금을 사실상 동결하는 데 성공하면서 비용 구조가 크게 안정됐다. 임금 상승 압력이 컸던 1970년대에 단위노동비용(노동자 임금 / 노동생산성) 증가율이 각각 ▲1970~1974년 12.1% ▲1975~1979년 13.8%에 달했지만 사회협약 체제 도입 이후에는 ▲1985~1989년 1.5% ▲1990~1994년 1.9% ▲1995~1999년 –0.3%로 가파르게 낮아졌다. 국내총생산(GDP)에서 임금이 차지하는 비중도 1987년 71%에서 2000년 56.9%로 크게 줄었다.

같은 기간 자본 수익률(투자한 자본 대비 얼마의 이익을 냈는가를 보여주는 지표)은 8.6%에서 15.4%로 두 배 가까이 뛰었다. 기업들은 늘어난 이익을 재투자했고 이는 곧 경제 성장과 고용 확대의 동력으로 작용했다. 과거 다국적 기업들이 임금 인상을 주도하면서 토착 기업의 경쟁력이 약화되던 구조도 달라졌다. 협약 이후 임금 안정 기조가 자리잡으면서 토착 기업들이 임금 책정의 주도권을 확보할 수 있었던 것이다.

정부 역시 긴축 재정을 통해 공공지출을 줄이면서 확보한 재정 여력을 세율 인하에 활용했다. 이는 경기 활성화를 불러왔으며 활력을 되찾은 경제는 세수 확대를 가능케 해 다시금 세율 인하로 환원되는 선순환 구조가 작동했다. 아일랜드가 오늘날까지 '기업하기 좋은 나라'라는 명성을 얻게 된 출발점이자 '켈틱 타이거'로 불리며 고속성장을 이룩한 기반이다.

사회연대협약이 남긴 또 하나의 성과는 거시경제 운영의 안정성이었다. 협약은 단순히 임금 협상이나 세제 개편에 그치지 않았다. 재정 건전성 확보, 물가 관리, 사회정책 등 광범위한 의제를 포괄하며 거시경제 전반을 다루는 틀이 됐다. 특히 임금 협상, 세제 개편과 같은 민감한 현안을 정치적 대립의 장이 아니라 합의의 장으로 끌어올림으로써 아일랜드 경제를 보다 예측 가능하고 일관된 방향으로 이끌 수 있었다.

빌 교수는 "1980년대까지만 해도 파업이 빈번하던 나라가 지금은 유럽에서 가장 갈등이 적은 나라 중 하나로 평가받는 것은 정부가 사회연대협약을 통해 수십년 동안 일관된 정책을 유지했기 때문"이라며 "앞으로 국제 환경 변화나 미국 정책 변화 같은 변수가 있겠지만 지금까지 아일랜드 경제 성공의 가장 큰 원동력은 일관성과 예측 가능성이라 평가받는다"고 설명했다.

<저작권자 ⓒ ‘성공을 꿈꾸는 사람들의 경제 뉴스’ 머니S, 무단전재 및 재배포 금지>

<보도자료 및 기사 제보 ( [email protected] )>

-

더블린=김성아 기자