관세 무력화하는 '중국의 현지화'… 아시아·유럽 심장부 파고드는 BYD

중국차 해외 확산, '현지 생산'으로 진화… 글로벌 OEM 수익성 위협

최유빈 기자

공유하기

|

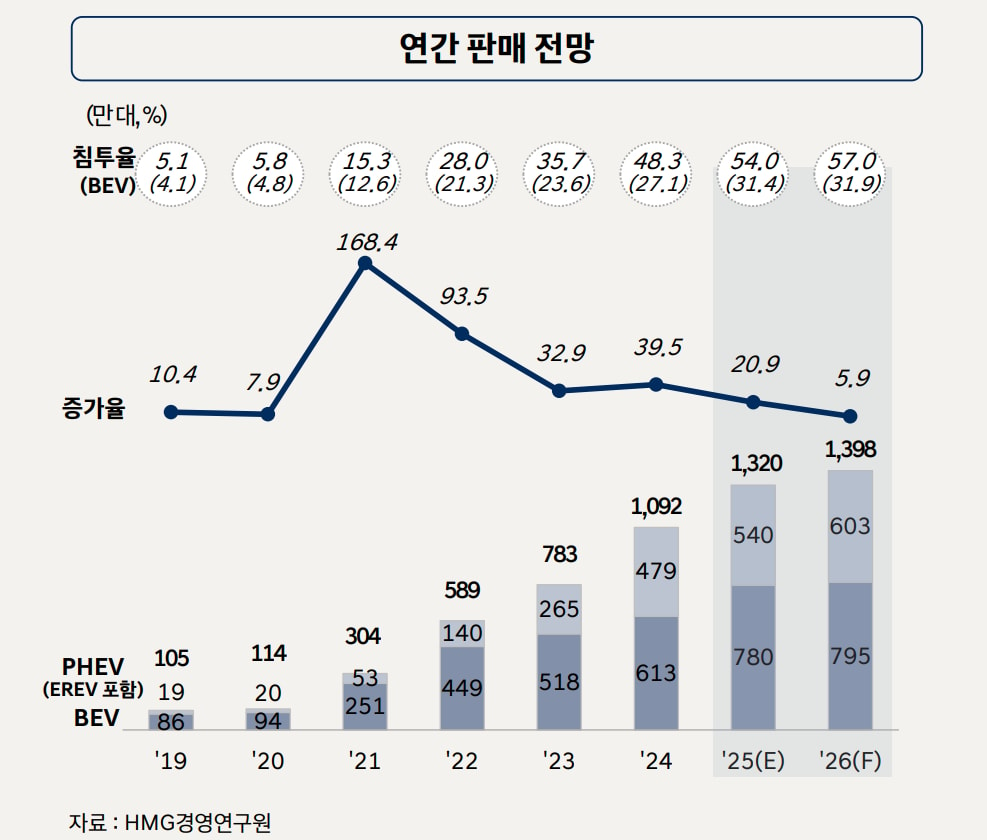

글로벌 자동차 시장이 중국 전기차 업체들의 '2단계 전략'으로 진입했다는 분석이 나왔다. 단순한 저가 전기차 수출이 아니라 현지 생산·조달·브랜드화를 패키지로 묶어 관세·물류비·정책 리스크까지 흡수하는 전략으로 확장되고 있다는 진단이다. 관세로 인해 수익성이 흔들릴 것이라는 기존 관측과 달리 중국 업체가 오히려 보호무역 환경에 적응하며 확장 속도를 높이는 구도로 전환되는 점이 핵심 변수로 지목됐다.

양진수 HMG경영연구원 모빌리티산업연구실장(상무)은 16일 서울 서초동 자동차회관에서 열린 한국자동차기자협회(KAJA) 신년 세미나에서 '2026년 글로벌 자동차시장 전망'을 주제로 발표하며 이같이 분석했다.

양 실장은 중국 완성차기업(OEM)의 확장 전략이 단순 점유율 경쟁을 넘어 정책과 공급망까지 포섭하는 방식으로 진화하고 있다고 평가했다. 과거의 '원가 기반 수출 전략'이 가격 경쟁력 중심이었다면 지금은 '현지 생산'이 관세를 무력화하면서 정책 친화적 구조를 만들고 있다는 설명이다.

중국은 전기차 수요가 본격화되고 있는 신흥시장으로 영역을 확장하고 있다. 중국 완성차의 신흥시장 점유율은 서유럽 4.1%, 아세안 11.9%, 브라질 8.3%에 달한다.

전기차(EV) 시장만 놓고 보면 중국의 영향력이 더 커진다. 아세안 전기차 시장에서 중국차 점유율은 79.2%, 브라질은 85.6%에 달한다. 일본 OEM이 내연기관에서 장기적 우위를 가져온 지역에서 중국 OEM이 전동화 구간만큼은 앞선다.

서유럽도 2025년을 기점으로 중국 OEM 점유율이 4%대를 넘어섰다. 이 점을 두고 양 실장은 "중국 업체들이 내연기관이 아니라 전기차로 바로 시장에 진입했다는 점이 구조적 의미가 있다"고 분석했다.

|

전략의 핵심은 '관세 무력화'다. 관세 자체를 피하는 것이 아니라 관세가 작동하지 않는 사업 모델을 설계하는 방식이다. 양 실장은 "관세가 효과를 발휘하려면 중국 업체가 수출을 지속해야 하는데 현지 생산이 시작되면 관세는 작동하지 않는다"고 지적했다.

유럽은 대표적인 사례다. EU의 전기차 상계관세가 도입되면서 중국 OEM 수익성이 압박될 것이라는 시장 전망이 우세했지만 BYD는 헝가리와 터키 공장 투자를 확정했다.

아세안도 상황은 비슷하다. CKD(반조립) 방식의 현지 조립과 충전 인프라 구축이 병행되고 있으며 생산 라인업도 내연기관을 거치지 않고 전기차 중심으로 구축되고 있다. 아세안은 내연기관 시절 일본 OEM의 '불패 시장'으로 분류됐던 곳이지만 전동화 전환기에는 중국 OEM이 우위를 확보하는 역전 구도가 나타나고 있다. 브라질에서는 중국 OEM이 전기버스에서 승용차로 확장하며 생산기지까지 확보했다.

중국의 공습에 맞서야 할 글로벌 레거시 OEM들의 발걸음은 무겁다. 전기차 사업의 대규모 손실과 보호무역주의에 따른 공급망 재조정 비용이 수익성을 갉아먹고 있어서다.

폭스바겐은 올해 영업이익률 가이던스를 4~5% 수준으로 낮춰 잡았다. 제너럴모터스(GM)는 전기차 관련 손실을 선제적으로 반영하며 현금 흐름 관리에 나섰다. 반면 중국 업체들은 규모의 경제를 앞세워 중저가 시장뿐만 아니라 샤오펑 등을 필두로 한 스마트카 기술 경쟁력까지 빠르게 이식하고 있다.

관세 효과가 희석되는 향후 몇 년이 진정한 승부처가 될 것으로 분석된다. 양 실장은 중국 시장을 중심으로 내연기관차(ICE)에도 스마트화 기술이 적용되기 시작했다는 점에 주목했다. 폭스바겐은 샤오펑과 협력해 중국 시장용 내연기관차에 스마트 기술을 입히기로 했다.

레거시 업체들은 하이브리드(HEV)를 통해 수익성을 방어하면서도 스마트카 기술 격차를 좁혀야 하는 난제를 안게 됐다. 양 실장은 "BEV 전환이 아주 빠른 속도로 진행되는 것은 아니라서 내연기관이나 하이브리드가 공존하는 것으로 봐야 한다"며 "이런 관점에서 스마트화 기술을 어떻게 내연기관에 적용할 것인가가 레거시 OEM 입장에서는 고민스러운 이슈가 될 것"이라고 내다봤다.

<저작권자 ⓒ ‘성공을 꿈꾸는 사람들의 경제 뉴스’ 머니S, 무단전재 및 재배포 금지>

<보도자료 및 기사 제보 ( [email protected] )>

-

최유빈 기자