KAI 연이은 수주 실패… 강구영 사장 '유종의 미'는

UH-60·천리안 5호 수주 무산… 완제기 수출 확대로 지난해 부진 만회할까

김이재 기자

3,356

공유하기

|

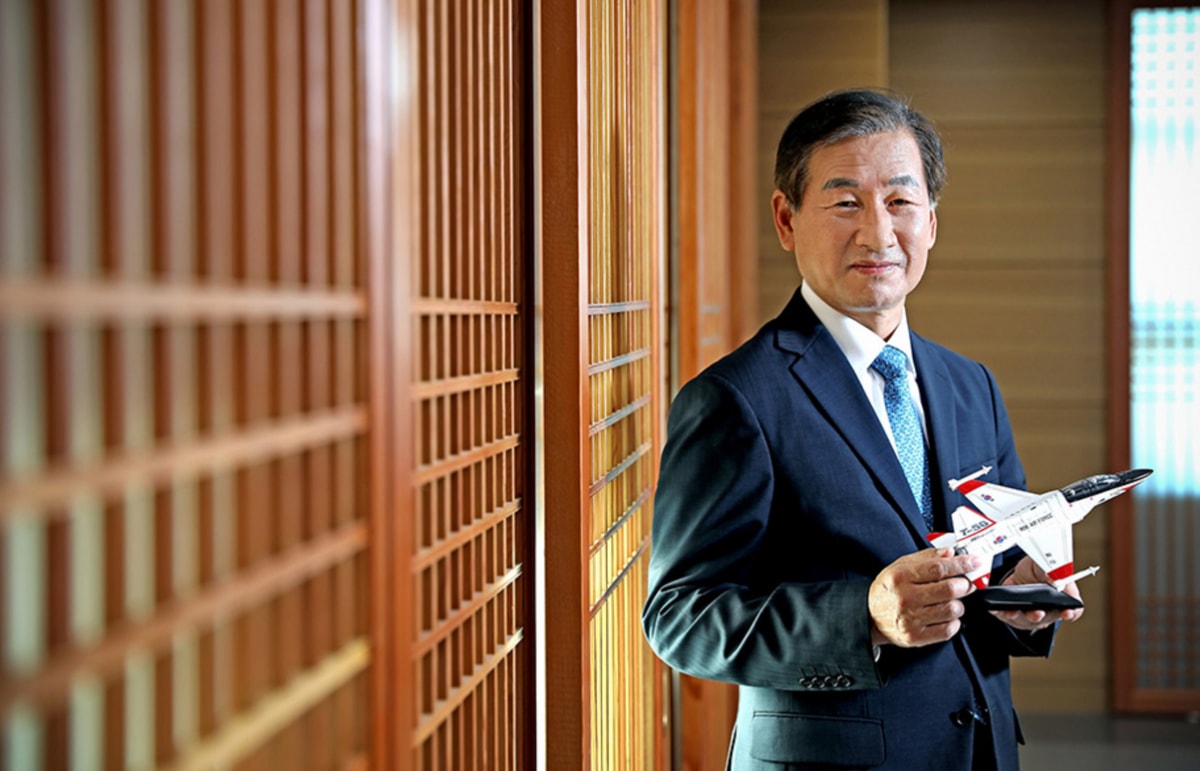

한국항공우주산업(KAI)이 최근 주력 분야의 대형 사업 수주에서 잇따라 고배를 마시며 의아함을 자아냈다. 윤석열 전 대통령의 대선 캠프 출신으로 오는 9월 임기 만료를 앞둔 강구영 사장의 거취에도 관심이 쏠린다. 조기 대선 국면에서 연임에 대한 여러 추측이 나오는 가운데 올해 완제기 수출 확대로 유종의 미를 거둘 수 있을지 주목된다.

KAI는 방위사업청이 발주한 9613억원 규모의 군용 헬기 UH/HH-60 성능개량 사업을 두고 대한항공과 맞붙었다. 1990년대 도입된 노후 기체의 구조 개량과 항공전자 시스템 디지털화를 포함한 전면적인 성능개량이 핵심으로 수주를 둘러싼 치열한 경쟁이 예상됐다.

대한항공은 LIG넥스원, 미국 콜린스에어로스페이스와 컨소시엄을 꾸렸고 KAI는 미국 시콜스키, 이스라엘 엘빗 시스템즈, 한화시스템과 한 팀으로 입찰에 참여했다. 수리온과 미르온 등 국산 헬기를 설계·생산한 경험이 있는 KAI가 경쟁 우위를 점할 것이란 관측이 우세했다. 블랙호크 원제작사인 시콜스키와 기술협력까지 체결하며 수주에 공을 들였지만 우선협상대상자로 대한항공이 선정됐다.

방위사업청은 UH-60에 대한 오랜 경험과 기술 데이터를 보유한 대한항공에 높은 점수를 줬다. 국산 헬기를 직접 설계·제작하고 수출까지 이뤄낸 KAI로서는 아쉬움이 남는 결과다. 대한항공은 1991년 국내 최초로 UH-60을 생산한 이래 현재까지 창정비·성능개량·개조 작업 등을 수행해 왔다.

업계 관계자는 "KAI의 기술력이 떨어졌다기보다는 대한항공이 UH-60 분야에서 가지고 있던 경쟁력이 더 부각된 것"이라며 "대한항공은 잘 알려지지 않았지만 방산 업계에서 업력이 많이 쌓여있는 기업"이라고 설명했다.

국내 첫 민간 정지궤도 위성 '천리안위성 5호' 개발 사업도 LIG넥스원에 돌아갔다. 총 3238억원이 투입되는 대형 국가연구개발사업으로 현재 KAI는 선정 결과에 반발해 공고기관인 한국기상산업기술원에 공식 이의를 제기한 상태다.

KAI 관계자는 "이번 사업은 본체·시스템 개발이 핵심"이라며 "해당 분야에서 30년간 사업을 해 왔는데 기술 역량과 인프라를 중점적으로 평가했다는 선정 배경을 고려하면 이번 결과를 이해하기 어렵다"고 말했다.

|

연이은 대형 수주 실패로 임기 만료 전 유종의 미를 거두려던 강구영 사장의 계획에도 차질이 불가피해졌다. 조기 대선을 앞두고 정권 교체 가능성이 제기되면서 향후 거취도 불분명해진 상황이다. 정부 지분율이 높은 KAI는 그동안 정권이 바뀔 때마다 사장이 교체되는 흐름을 보여왔다.

KAI는 지난달 정기주총서 차재병 고정익사업부문장(부사장)을 사내이사로 신규 선임했다. 대표이사를 포함해 2인 이상의 사내이사를 둔 것은 15년 만에 처음이다.

일각에서는 강 사장의 임기 만료를 의식한 행보라는 해석도 나온다. 탄핵 여부가 결정되기 전이었던 만큼 연임과 새 대표이사 선임이라는 두 가지 가능성 속에서 경영 공백을 최소화하고 조직의 안정성을 확보하기 위한 조치라는 분석이다.

국내 방산업계 호황 속 KAI는 지난해 유일하게 실적 부진을 겪었다. 회사 측은 항공 전략 사업의 특성상 육상 무기보다 마케팅 기간이 길어 실적 반영까지 시간이 걸린다는 입장이다. 올해는 이를 만회하기 위해 완제기 수출에 박차를 가하고 있다.

KAI는 올해 수주 목표를 전년 대비 70% 이상 증가한 8조4590억원으로 제시했다. 이 중 완제기 부문 수주 목표는 3조5621억원, 매출 목표는 1조3787억원이다. 지난해 완제기 수출 매출은 6404억원으로 올해 두 배 이상 성장을 노리고 있다.

KAI 관계자는 "일부 수주 사업에서는 아쉬운 결과가 있었지만 올해 안에 필리핀과 FA-50 수출 계약이 예정돼 있다"며 "구체적인 사업명을 밝히긴 어렵지만 위성 분야에서의 수주와 민수 부문에서도 기대되는 측면이 있어 올해 전반적인 수주 전망은 밝은 편"이라고 말했다.

<저작권자 ⓒ ‘성공을 꿈꾸는 사람들의 경제 뉴스’ 머니S, 무단전재 및 재배포 금지>

<보도자료 및 기사 제보 ( [email protected] )>

-

김이재 기자