미중 압박에 숨 막히는 K 배터리… "내년까지 업황 개선 어렵다"

중국발 공세·미국 수요 둔화 '이중고'… 대중국 규제 기회로 활용해야

정연 기자

3,240

공유하기

|

국내 배터리업계가 중국발 공세와 미국 수요 둔화라는 이중고를 맞았다. 위기를 돌파하기 위해선 에너지저장장치(ESS) 시장을 중심으로 사업 포트폴리오를 다변화하고, 미국과 유럽의 대중국 견제 흐름을 전략적으로 활용해야 한다는 분석이 나온다.

한국신용평가는 22일 '탈 자유무역 시대, 글로벌 무역 질서 재편과 산업별 영향'을 주제로 온라인 세미나를 개최했다. 국내 주요 산업의 현주소와 성장 전략을 모색하는 자리로, 이차전지 분야에서는 '흔들리는 미국 수요, 커지는 중국과의 격차'를 주제로 주제 발표가 이뤄졌다.

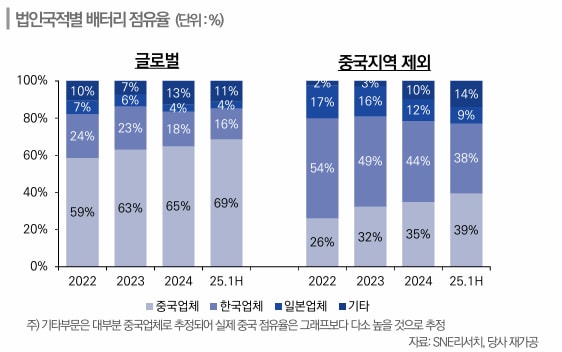

현재 국내 이차전지 기업은 중국업체와의 경쟁에서 고전하고 있다. 가격 경쟁력과 제품 다각화 수준 모두 부족한 데다가 수요-공급 지역 간 매칭 전략도 미흡했단 분석이다. 지난해까지는 중국 외 지역에서 국내업체 점유율이 중국업체를 앞섰으나, 올해 상반기에는 이마저도 역전당했다. 중국업체가 유럽 시장에서도 삼원계 배터리 판매를 확대하면서 존재감을 키워온 것으로 해석된다.

양국 배터리업체의 실적 격차도 확대되고 있다. 김영훈 한국신용평가 기업평가본부 수석애널리스트는 "국내업체는 전방 수요 둔화와 가격경쟁 심화 속 중국 기업 대비 수익성이 빠르게 악화 중이고, 중국업체는 탄탄한 내수시장과 정책지원·업스트림 지배력을 토대로 양호한 이익을 실현 중"이라며 "지금의 이익창출력 격차는 향후 기술 격차로 이어질 수도 있다"고 전망했다.

중국이 압도적 시장 지배력을 갖춘 데에는 이차전지 공급망 전 부문을 장악한 게 주효했다. 특히 주요 핵심광물의 제련 및 정제 역량을 육성해 글로벌 공급망의 허리 부분을 장악, 배터리 원료를 저렴한 가격에 안정적으로 조달한 영향이다. 일례로 리튬인산철(LFP) 배터리 양극재 시장은 중국업체가 사실상 독점(점유율 100%)하고 있으며, 음극재 전체 시장 98%를 중국이 차지하고 있다.

미국의 수요 둔화 흐름까지 겹치면서 업계 고민은 깊어지고 있다. 미국은 트럼프 정부가 친환경 정책을 축소하면서 전기차 성장률 회복도 지연되고 있어서다. 올해 4분기부터 전기차 세액공제 조기 종료를 앞둔 만큼 본격적인 수요 둔화가 우려된다. 관련 기업들도 생산 조정에 나섰다. GM, 포드 등 주요 완성차업체는 미국 내 전기차 감산을 계획 중이고, 현대차와 기아는 신공장에서 하이브리드차량 생산을 검토하는 것으로 전해졌다.

배터리 소재 업체의 현지 생산 기반이 부족한 것도 문제로 지목된다. 양극재 및 동박 업체들은 국내 생산 비중이 높고, 해외 생산기지도 대부분 미국 외 지역에 분포해 관세 영향권에 포함될 수 있기 때문이다. 국내 배터리 소재 기업 중 미국 생산기지 구축을 앞둔 기업은 LG화학(2026년)이 유일하다.

대외적 리스크가 확대되는 상황 속 ESS로의 확장이 필요하단 의견도 제기된다. 전기차 중심 수요 편중을 완화하는 동시에 사업 포트폴리오를 다각화할 수 있기 때문이다. 국내 배터리업체들도 ESS 분야를 주목, 전력 수요가 크고 관세 및 AMPC 측면에서 비교우위를 점할 수 있는 미국 시장을 투자처로 고려하고 있다. 미국 ESS 설치량은 매년 가파른 상승세를 보이는데, 지난해 또한 37.1GWh를 기록하면서 전년보다 33.9% 성장했다.

미국과 중국의 대중국 견제 역시 시장기회로 활용할 수 있다. 미국은 중국 기업이 포함된 PEE(금지외국기관) 제한 규정 도입으로 탈중국 공급망 구축에 속도를 내는 중이고, 유럽은 중국산 전기차에 상계관세(최대 45.3%)를 부과해 중국 의존도를 축소하고 있다. 중국에 대한 규제 흐름이 국내 배터리셀과 배터리 소재 업체들에는 중장기적으로 유리하다는 평가다.

물론 이 같은 노력에도 단기간 내 실적 회복은 어려울 것으로 보인다. 김 수석애널리스트는 "미국에서 제품 수요가 둔화하는 동시에 유럽에서는 중국업체의 경쟁력이 확대되고 있어, 실적 반등의 불확실성은 클 것으로 본다"며 "내년까지는 업황 개선이 어려울 것으로 예상한다"고 설명했다.

<저작권자 ⓒ ‘성공을 꿈꾸는 사람들의 경제 뉴스’ 머니S, 무단전재 및 재배포 금지>

<보도자료 및 기사 제보 ( [email protected] )>

-

정연 기자