[창간기획]⑧'철밥통' 버리니 소득 늘어...노사갈등 넘은 해피엔딩 비결은

[아일랜드는 섬이 아니었다]노사정, '협력만이 살길' 현실적 태도 공유...위기 직시→해법 위한 협력→합의 준수

더블린=최유빈,

김성아 기자

2,003

공유하기

편집자주

저성장과 산업 전환의 갈림길에 선 한국 경제가 해법을 찾지 못하는 사이, 인구 530만의 아일랜드는 개방과 혁신 전략으로 유럽의 '작은 호랑이'(Celtic Tiger)로 부상했다. 낮은 법인세를 축으로 한 외국인 투자 유치, 토종기업을 세계무대에 올려세운 스타트업 지원, 노사정 대화를 통한 사회적 합의 모델 등은 불가능을 가능으로 만든 '성장의 3대 동력'으로 꼽힌다. 글로벌 빅테크와 제약 기업들이 몰린 더블린의 산업 클러스터는 한국이 직면한 저성장·고비용 구조를 돌파할 대안으로 주목된다. 아일랜드 경제 기적의 현장에서 위기의 한국 경제가 나아갈 길을 모색해 본다.

|

"아일랜드는 기묘한 이야기들이 시작되고, 해피엔딩이 가능해지는 곳이다."

'지난 반세기 가장 영향력 있는 아일랜드 정치인'으로 불리는 찰스 호히(Charles Haughey) 전 총리는 자신의 조국을 이렇게 정의한다. 두차례의 국가부도 위기를 남다른 방식으로 돌파, 결국 해피엔딩을 써 내려간 사실을 강조하는 말이다.

한반도 면적의 70%에 불과한 이 작은 섬나라는 어떻게 국가적 위기들을 극복할 수 있었을까. 그 위기 극복 스토리의 근간에는 노사정이 함께 위기를 진단하고 해법을 모색한 '사회협약'이 자리하고 있다. 세계화 시대에 가장 두드러진 성공 사례로 꼽히는 '켈틱 타이거'의 고속 성장도, 금융위기 이후 유럽 국가 중 가장 먼저 구제금융에서 졸업한 기록도 결국 이 사회협약의 힘에서 비롯됐다.

사회협약은 비록 한계와 실패도 있었지만 그 전통은 '사회적 대화'(Social Dialogue)로 진화해 오늘날까지 이어지고 있다. 최근에는 코로나19 팬데믹 대응을 거쳐 주거·녹색 전환(저탄소 경제로의 이행)·돌봄 등 새로운 사회적 의제로까지 협력의 범위를 넓혀가고 있다.

노조의 양보, 도리어 실질 소득 증가로 이어지다

|

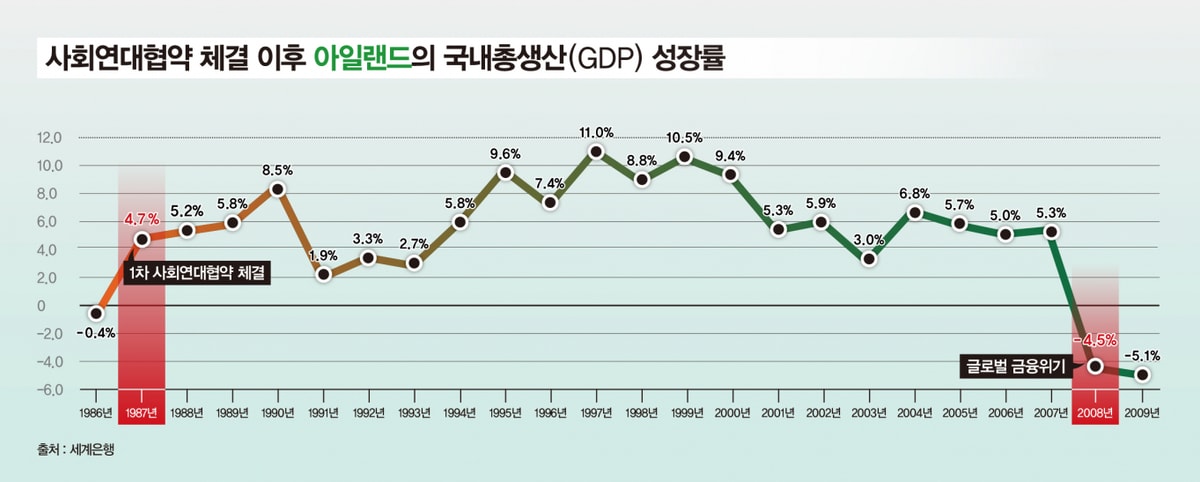

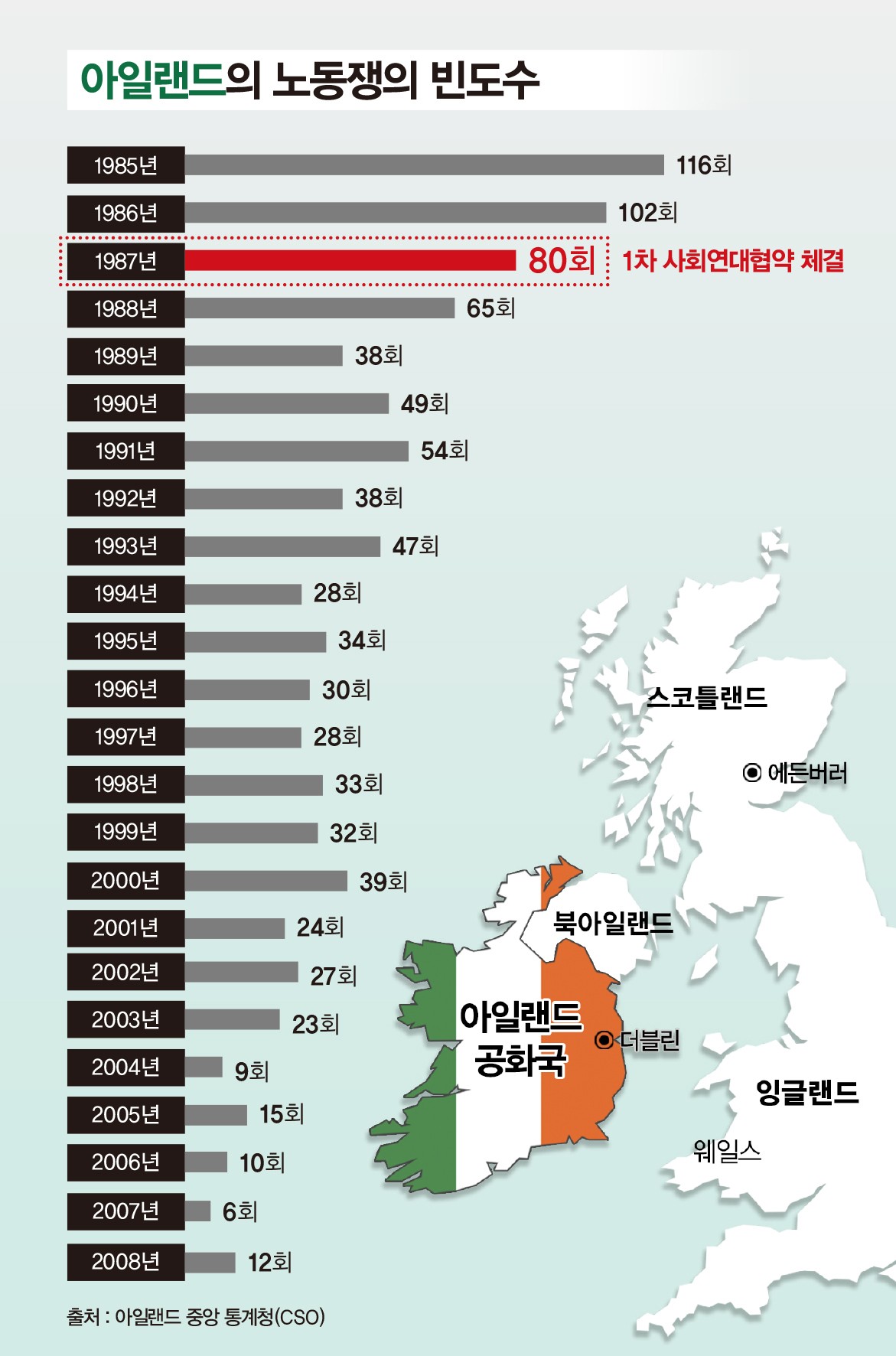

아일랜드는 노조공화국으로 불릴 정도로 오랫동안 극심한 노사 갈등을 겪었다. 그러나 사회연대협약(Social Partnership)을 맺은 뒤 상황은 크게 달라졌다. 1986년 102건에 달했던 노동 쟁의는 1987년 첫 번째 협약인 '국가 회복을 위한 프로그램'(PNR)이 도입되면서 불과 3년 만인 1989년 38건으로 줄어들었다. 60% 이상 감소한 것이다. 이후 1990년대에 들어서도 분쟁 건수가 연평균 40건 이하로 떨어지며 안정적인 수준을 유지했다.

이처럼 갈등이 잦았던 아일랜드 노사관계가 어떻게 협력의 관계로 전환될 수 있었는지는 학계에서도 꾸준히 주목해온 부분이다. 아일랜드 노사관계 전문가인 빌 로쉐(Bill Roche) 더블린대(UCD) 교수는 "노사 모두 국가 부도라는 심각한 위기를 직시했고 해법을 찾기 위해 협력할 수밖에 없다는 현실적 태도를 공유했다"며 "중요한 점은, 일단 합의가 이루어지면 노조와 사용자 모두가 그 약속을 지켰다는 것"이라고 했다.

1987년 첫 사회연대협약 체결 당시 아일랜드 노조 지도부는 임금 인상 자제를 받아들이는 대신 소득세 감면을 요구하기로 했다. 끝없는 임금 투쟁만으로는 노동자의 삶을 개선할 수 없다는 사실을 깨달은 것이다. 1970~1980년대 내내 인플레이션을 따라잡기 위해 임금 인상 투쟁을 이어갔지만 세금 인상과 물가 상승 탓에 실질 생활 수준이 좀처럼 나아지지 않았던 경험이 그 배경에 있었다.

노조의 '임금인상 절제'는 정부가 실질적인 협력에 나서는 촉매제 역할을 했다. 정부는 이에 화답해 긴축을 추진하면서도 저임금층 배려와 사회복지 유지, 소득세 경감을 함께 묶어 추진했다. 정부는 정책 결정 과정에 노조를 참여시키는 등 노조의 위상도 제고했다.

|

이 선택은 결과적으로 노동자들에게 유리하게 작용했다. 노동자들의 실질 가처분 소득은 오히려 늘어난 것이다. 빌 로쉐 교수는 "1980~1987년 동안 생활 수준이 7~11% 줄었던 것과 달리, 사회연대협약 이후에는 실질 소득이 3~5% 늘었고 장기적으로 최저임금제와 복지 수준도 개선됐다"고 했다.

또 노동시장 유연화와 각종 개혁에도 불구하고 아일랜드 노조는 오히려 사회연대협약 체제 속에서 힘을 강화했다. 노사관계 전문가 패트릭 거니글(Patrick Gunnigle)은 한 인터뷰에서 "아일랜드 노조는 거의 모든 사회·경제 정책의 결정 과정에 참여하게 됐다"며 "이들은 경쟁력 향상을 통해 높은 사회 보장, 보다 안정적인 고용 보장을 가지게 됐다"고 했다.

정부가 긴축 재정과 공공부문 개혁을 강행하고 노조가 임금 안정에 지속 협력하면서 고용주들도 신뢰를 쌓았다. 1994년 체결된 세번째 협약에서는 지역 고용주 대표들이 만장일치로 합의안을 수용하는 등 노사정은 제도화된 협력 체제를 굳혀 나갔다. 이 밖에도 아일랜드 정부는 '친기업 환경을 통한 경기 부양'이라는 노사정의 공감대 속에서 법인세 체제 개편에 나섰고 이는 곧 켈틱 타이거 시대로 이어지는 고속 성장의 토대가 됐다.

무너져도 다시… 아일랜드가 지켜낸 사회적 합의의 전통

|

하지만 2008년 세계 금융위기 앞에서 사회연대협약은 한계를 드러냈다. 당시 아일랜드는 국가 부채가 급격히 불어나고 실업률이 15%까지 치솟으며 경제 위기에 빠졌다. 위기 진단과 해법을 두고 노사정이 서로 다른 입장을 보이며 합의가 깨졌다. 로쉐 교수는 "2000년대 들어 사회연대협약의 의제가 경제성장과 일자리 창출에서 벗어나 성장 결실의 재분배와 사회 정의로 옮겨갔다"며 "고용주와 정부는 이를 비용과 부담으로 여기게 됐고 결국 협약은 붕괴했다"고 설명했다.

그렇다고 사회적 합의의 전통이 끊긴 것은 아니다. 위기 때마다 아일랜드의 사회적 합의는 변주되면서 이어졌다. 공공부문에서는 2010년 '크로크파크 합의'(Croke Park Agreement)를 체결했다. 이는 임금 동결을 수용하는 대가로 대규모 정리해고를 최소화하고 노동시간 유연화와 효율성 제고를 추진한, 새로운 형태의 사회적 합의였다. 사적 부문에서는 전국 단위 임금 협상 체제가 해체되고 기업·산업별 교섭으로 전환되면서 노동시장의 유연성이 확대됐다.

크로크파크 합의를 비롯한 사회적 합의를 토대로 강력한 긴축과 구조 개혁을 추진한 결과, 아일랜드는 3년만인 2013년 구제금융에서 졸업했다. 같은 시기 아일랜드 정부는 일곱차례에 걸친 긴축 재정을 단행했지만 그리스나 스페인 등 다른 유럽 국가에서처럼 대규모 파업이나 사회적 소요, 폭력적 시위는 거의 발생하지 않았다. 이는 정부의 긴축 재정이 사회적 합의를 바탕으로 추진됐기 때문이다.

코로나19 팬데믹 이후 사회연대협약의 전통은 오늘날 사회적 대화의 형태로 진화했다. 정부는 노조와 고용주에 협력을 요청해 실업 지원, 임금 보조, 안전한 근무 환경 규정 등 다양한 정책을 시행했으며 현재는 주거 문제, 녹색 전환, 돌봄 비용 문제와 같은 국가적 과제를 논의하는 틀로 활용되고 있다. 로쉐 교수는 "정부는 총리실 산하에 '사회적 대화 전담부서'를 신설해 노사정 협의를 제도화하고 있다"고 말했다.

이 밖에도 노동관계위원회(WRC)는 아일랜드가 수십년 동안 이어온 거시적 차원의 사회적 합의와 협력 정신을 개별 직장 단위로 구체화하고 이행하는 핵심적인 역할을 맡고 있다. 빌 로쉐 교수는 "2015년 공식 출범한 WRC는 1946년부터 이어져 온 분쟁 해결 기구들의 통합체로, 현재는 노조와 고용주의 갈등뿐 아니라 개인과 고용주의 분쟁까지 다룬다"며 "노사 모두에게 신뢰받고 있어 분쟁의 약 85% 이상이 이곳에서 해결된다"고 설명했다.

<저작권자 ⓒ ‘성공을 꿈꾸는 사람들의 경제 뉴스’ 머니S, 무단전재 및 재배포 금지>

<보도자료 및 기사 제보 ( [email protected] )>

-

더블린=최유빈

-

김성아 기자