[S리포트] ②정권 바뀔 때마다 "라면값부터"… 50원에 들썩이는 민심

[치킨값 2000원·라면값 50원에 화들짝?… 가격통제의 덫]

통신비는 외면, 라면값만 압박… 보여주기식 물가안정

황정원 기자

1,267

공유하기

편집자주

고물가와 경기 침체 장기화로 소비자들은 치킨값 2000원, 라면값 50원 인상에도 민감한 반응을 보이고 있다. 정치권은 민생 안정을 내세워 시장에 개입했지만 슈링크플레이션이라는 역효과만 낳았다. 데이터로 살펴본 '국민 음식'의 실제 가격 인상률은 체감보다 높지 않았다. 체감물가와 현실의 간극을 짚고 정부의 가격 통제가 품고 있는 위험성을 들여다봤다.

|

정권이 바뀔 때마다 라면 가격이 단골 물가 관리 대상으로 소환되면서 시장 원리를 왜곡하는 포퓰리즘이라는 비판이 거세다. 전문가들은 물가 지수에 미치는 영향이 미미한 품목에 대한 정치권의 개입은 잠깐 여론 환심을 사기에는 좋을지 모르나 장기적으로는 산업 경쟁력 저하를 초래할 수 있다고 경고한다.

28일 관련 업계에 따르면 정부가 라면 가격에 직접 개입하기 시작한 것은 2008년 이명박 정부 시절로 거슬러 올라간다. 당시 정부는 국제 원자재 가격 급등에 대응하기 위해 라면을 포함한 52개 품목을 'MB 물가지수'로 지정해 특별 관리했다.

이러한 기조는 최근 정부에서도 반복됐다. 윤석열 전 대통령은 2023년 6월 민생경제회의에서 라면 가격을 직접 거론했고 직후 추경호 당시 경제부총리는 "국제 밀 가격이 내렸으니 라면값도 내려야 한다"고 공개적으로 발언하며 업계를 압박했다. 정부의 압박이 시작된 지 9일 만에 농심은 신라면 출고가를 4.5%(소매가 기준 약 50원) 인하했고 다른 업체들도 연이어 가격을 내렸다. 이는 13년 만의 이례적인 가격 인하였다.

이재명 대통령 역시 취임 직후 비상경제점검 TF 회의에서 "라면 한 개에 2000원 한다는데 진짜냐"고 직접 언급하며 정권을 불문하고 라면 가격에 대한 정치권의 관심이 이어지고 있음을 보여줬다.

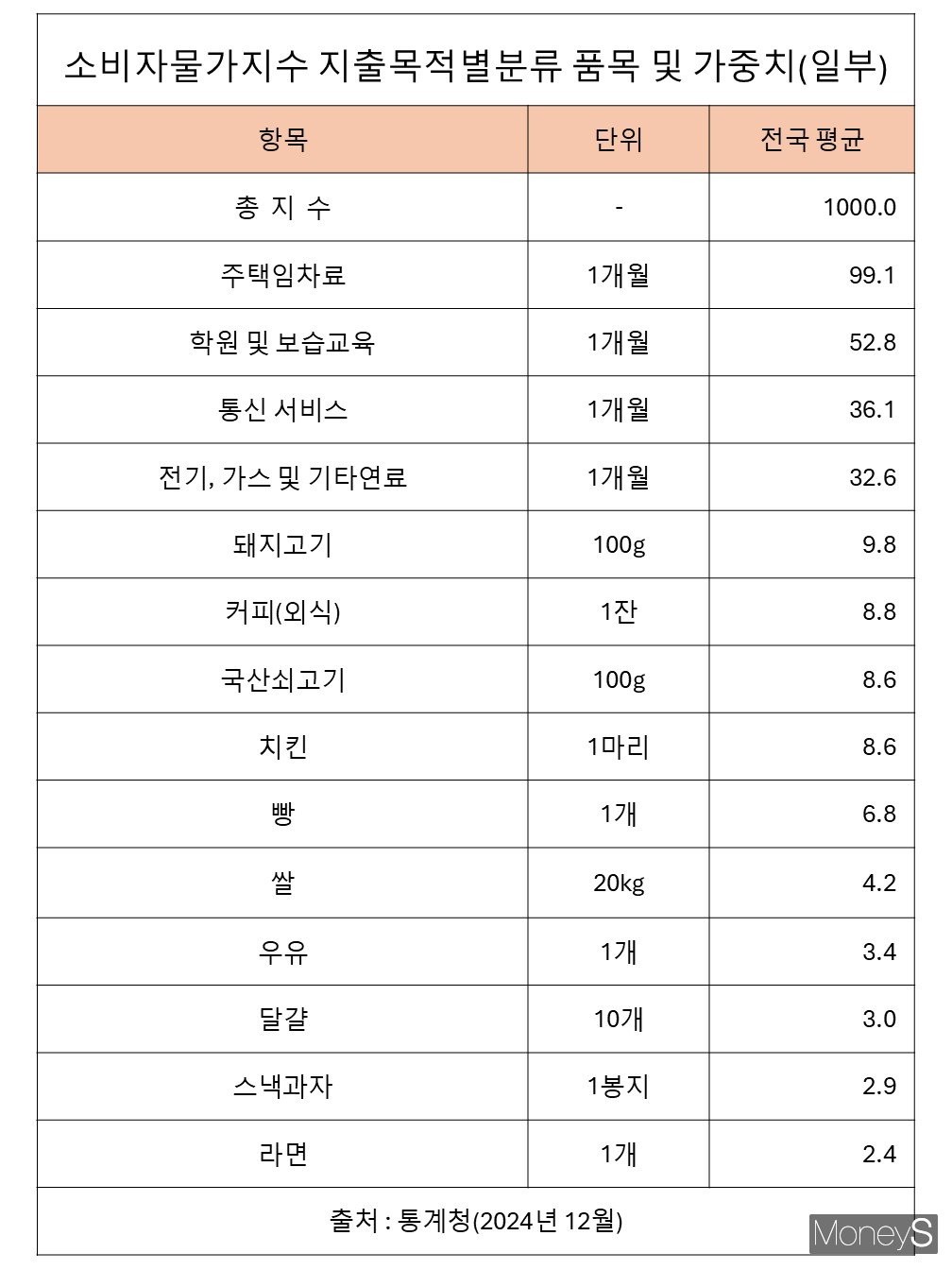

CPI 가중치 라면 2.4 vs 통신비 36.1… '선택적 개입' 비판

업계와 학계에서는 이러한 정치권의 행보가 실질적인 물가 안정 효과와는 거리가 멀다는 분석이 지배적이다.통계청이 발표한 2024년 12월 기준 소비자물가지수(CPI)에서 전체 가중치 1000 중 라면이 차지하는 비중은 2.4에 불과하다. 이는 쌀(4.2), 빵(6.8), 돼지고기(9.8)보다 낮은 수치다.

가계 통신비의 가중치는 36.1로 라면보다 15배 높다. 이 같은 데이터에도 통신 요금에 대한 정치권의 개입은 상대적으로 미미했다. 이 때문에 역대 대통령들의 라면값 챙기기는 실질적인 가계 부담 완화보다는 '민생을 챙긴다'는 상징적 효과를 노린 '선택적 개입'이라는 비판이 나온다.

시장 원리를 무시한 인위적인 가격 통제는 역사적으로 실패가 증명된 정책의 답습이라는 지적도 제기된다. 대표적 사례로는 1971년 미국 닉슨 행정부의 전면적인 물가·임금 통제 정책이 꼽힌다. 당시 조치는 시장의 물품 부족과 생산 위축을 야기했고 통제 해제 후 극심한 인플레이션 폭등으로 이어져 실패로 끝난 바 있다.

서용구 숙명여대 경영학부 교수는 "최근 K푸드가 세계적인 관심을 받는 상황에서 정부의 물가 관리가 서민 음식을 중심으로 한 특정 품목에 집중된다면 관련 기업의 성장을 저해할 수 있다"고 우려했다.

그러면서 "정부가 진정으로 서민 물가 안정을 원한다면 소수 기업이 결정하는 통신비나 OTT 요금처럼 영향력이 더 큰 분야를 관리하는 것이 효율적"이라며 "가중치가 낮은 품목에 대한 지나친 개입보다는 거시적인 관점에서 정책의 효율성을 따져봐야 한다"고 강조했다.

|

<저작권자 ⓒ ‘성공을 꿈꾸는 사람들의 경제 뉴스’ 머니S, 무단전재 및 재배포 금지>

<보도자료 및 기사 제보 ( [email protected] )>

-

황정원 기자

세상을 행복하게 하는 뉴스를 전합니다.