[S리포트]③평균 기업수명 12년, '60% 상속세'가 토종기업 대 끊다

[표류하는 상속세 개혁, '장수기업' 꿈 막는다] '부자 감세' 프레임 너머, 지속 가능한 기업을 묻다

김성아 기자

1,821

공유하기

편집자주

최고세율 60%. 대주주 상속 시 세계에서 가장 높은 세율을 적용하는 나라가 한국이다. '100년 기업'의 필요성에는 공감대가 형성돼 있지만 현실의 상속세 제도 앞에서 가업 승계는 번번이 가로막힌다. 올해도 상속세 개편 논의가 정치권과 경제계를 중심으로 거세게 일었지만 부자 감세 논쟁과 정치적 부담에 부딪혀 끝내 좌초했다. 한국 상속세가 왜 고율로 굳어졌는지 역사적·사회적 배경을 짚어보고 가업 승계와 경제 활력에 미치는 영향을 다각도로 살펴본다. 이를 바탕으로 100년 기업을 가로막지 않으면서도 사회적 합의를 이끌 수 있는 상속세 개혁의 방향을 모색해본다.

|

한국의 상속세는 낡았다. 과세표준 30억원을 초과하는 상속 재산에 최고 50%(최대주주 할증과세 적용 시 최대 60%)의 세율을 부과하는 현행 상속세 틀은 2000년 1월 적용된 이후 26년째 변화가 없다. 그 사이 대기업의 규모가 다국적 기업 수준으로 커지면서 재벌 일가의 상속세 부담이 고용과 투자 등 사회적 가치 창출을 제약할 수 있다는 우려 하에 상속세 제도를 정비해야 한다는 지적이 잇따랐다.

과도한 상속세 부담으로 원활한 가업 승계가 어려워지면서 강소 기업의 수명이 단축된다는 점 역시 상속세 개편 주장에 힘을 더한다. 공제 확대나 세율 인하, 자본이득세 전환 등 다양한 대안이 거론되는 가운데 부의 재분배라는 '이상'과 기업의 지속가능성이라는 '현실'을 함께 살릴 수 있는 합리적인 대안 마련이 시급하다.

상속세 실효세율도 세계 최고

|

상속세가 처음 도입된 명분은 부의 재분배였다. 근로소득이나 사업소득처럼 노력의 대가로 얻은 수입이 아닌 '공짜로 얻은 재산'에 세금을 물려 부의 대물림을 완화하는 것이 조세 정의에 부합한다는 논리다. 하지만 한국의 상속세는 부의 재분배 효과가 크지 않다. 2023년 기준 상속세 수입은 약 8조5000억원으로 전체 국세 수입의 2.5%에 불과하다. 그럼에도 고율의 상속세율을 유지해 온 배경에는 '재벌'이란 존재가 한몫했다. 1970~1980년대 국가 주도 성장 정책을 바탕으로 몸집을 키운 대기업 집단에 대해 "사회가 키운 몫은 사회로 환원돼야 한다"는 정서가 여전히 강하다.

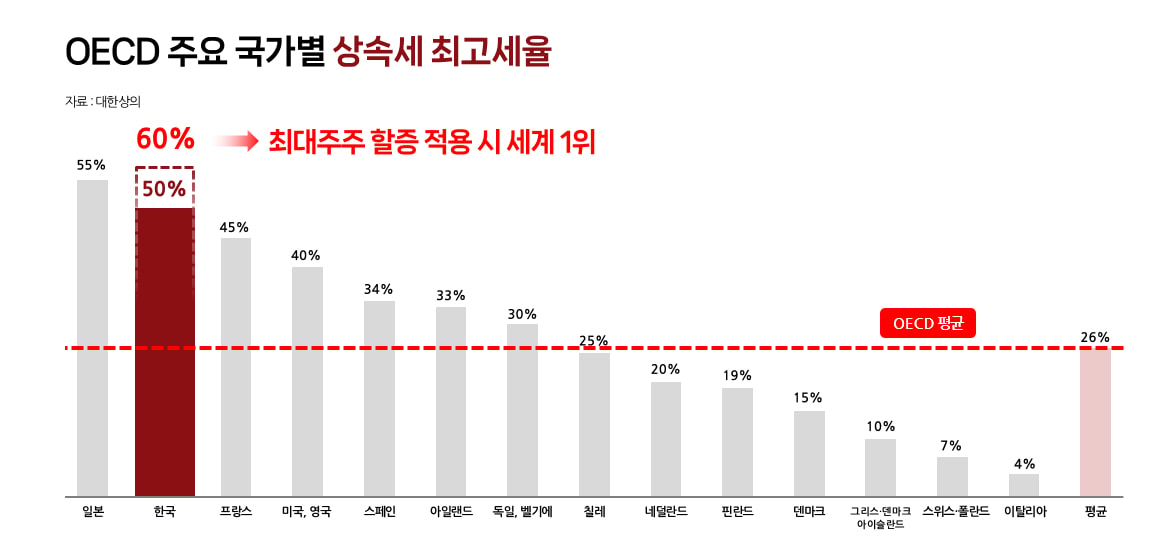

이러한 인식이 고율의 상속세 체계로 이어지면서 기업과 자산가가 체감하는 상속세 부담은 매우 큰 수준에 이르렀다. 한국의 상속세 최고세율은 50%로 경제협력개발기구(OECD) 국가 가운데 일본(55%)에 이어 두번째로 높다. 여기에 최대주주 할증과세 20%를 가산하면 실질 최고세율은 60%에 달해 사실상 세계 최고 수준이다. OECD 회원국의 상속세 최고세율 평균은 26%로 한국과는 큰 격차를 보인다.

|

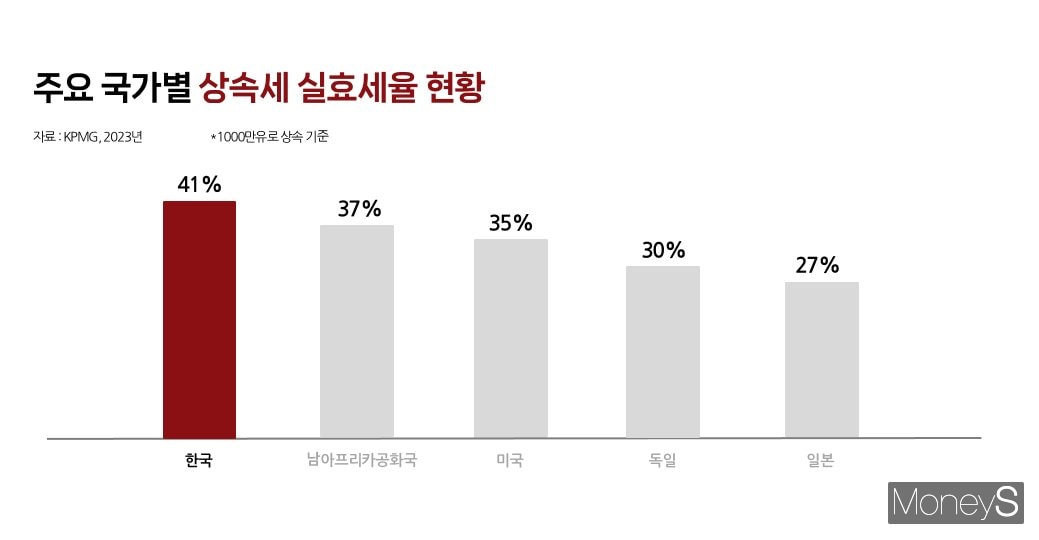

각종 공제와 감면을 감안한 상속세 실효세율도 세계 최고 수준이다. 글로벌 회계·컨설팅사 KPMG에 따르면 2023년 기준 기업 가치 1억유로를 보유한 기업이 지분 10%를 자녀에게 상속할 경우 각종 공제와 감면을 반영한 상속세 실효세율은 한국이 41%로 조사 대상 57개국 가운데 가장 높았다. ▲남아프리카공화국(37%) ▲미국(34.8%) ▲독일(29.9%) ▲일본(26.9%)보다 높다.

상속세 부담을 완화하려는 시도가 없었던 것은 아니다. 2007년 가업상속공제 제도가 대폭 확대된 이후 공제 대상 기업과 공제 한도는 여러 차례에 걸쳐 조정됐다. 2008년에는 상속·증여세법 개정을 통해 상속인과 피상속인이 함께 거주하던 주택에 한해 일부 공제가 도입됐고 2015년에는 인적 공제 범위가 확대됐다. 다만 상속세의 기본 구조와 큰 틀은 장기간 유지돼 왔다.

고율 상속세, 가업 승계 막고 기업 생존 위협

|

낡은 상속세 체계의 부작용이 가장 극명하게 드러나는 지점은 가업 승계다. 가업인 기업을 승계할 경우 상속 재산 규모가 큰 만큼 각종 공제를 적용받더라도 세 부담이 여전히 크다. 국내에서는 승계의 갈림길에서 상속세 부담을 감당하기 어렵다는 이유로 매각을 선택하는 사례도 잇따르고 있다. 2018년 중견 가구업체 까사미아는 승계 대신 대기업인 신세계에 회사를 매각했다. 콘돔 제조업체 유니더스와 생활용품 업체 락앤락 등 소비자들에게 익숙한 중견기업들 역시 대주주 지분을 사모펀드(PEF)에 넘겼다.

이 같은 환경 탓인지 국내 기업 상당수는 한 세대를 넘기기도 전에 생존의 한계에 부딪히는 경우가 많다. 전체 기업의 평균 존속 기간은 약 12년에 불과하고 300인 미만 중소기업의 평균 수명은 10년 남짓에 그친다. 비교적 안정적인 코스피 상장기업조차 평균 존속 기간이 약 33년으로 장수 기업이라고 보기 어렵다.

재계 관계자는 "상속세 부담이 과도한 탓에 상속을 앞둔 시점부터 회사의 경영 판단이 성장이나 투자보다 '지분을 어떻게 유지하느냐'에 맞춰지게 되는 것이 가장 큰 문제"라며 "승계 과정에서 안정성이 확보되지 않으면 오너 경영이든 전문 경영이든 어떤 방식도 제대로 작동하기 어렵다"고 했다.

고율 상속세가 각종 편법과 왜곡을 낳고 있다는 지적도 나온다. 대표적인 사례가 자산 재평가 회피다. 자산 재평가는 기업이 보유한 토지 등 유형자산의 가치를 장부가액이 아닌 현재의 공정가치로 재산정해 재무제표에 반영하는 것이다. 법적 의무는 아니지만 자산과 자본 규모가 함께 늘어 부채비율이 낮아지는 만큼 기업 입장에서는 재무구조 개선 효과가 크다. 그럼에도 과중한 상속세 부담을 우려해 자산 재평가를 꺼리는 기업이 적지 않다.

의류 기업BYC는 1983년 이후 보유 부동산에 대한 자산 재평가를 실시하지 않고 있다. 업계에서는 BYC가 보유한 부동산의 시장 가치가 최소 1조원 이상일 것으로 추산하지만 현재 BYC의 시가총액은 2700억원대에 머물러 있다. 아직 경영권 승계가 마무리되지 않은 상황에서 막대한 상속세 부담을 줄이기 위해 기업이 의도적으로 자산을 저평가, 주가를 낮게 유지하고 있는 것 아니냐는 지적이 나오는 배경이다.

상속세 완화를 곧바로 '부자 감세'로만 보는 인식을 넘어 기업 생태계 전반과 국가경제에 미치는 효과를 함께 고려해야 한다는 제언이 나온다. 과도한 상속세 부담이 부의 해외 유출로 이어질 경우 국내 투자 자본 감소와 함께 장기적인 세수 기반이 약화될 수 있다는 우려다. 올해 한국의 고액 자산가 순유출 예상 규모는 2400명으로 전년 대비 두배 늘었다. 이는 영국·중국·인도에 이어 전 세계 네번째다.

전문가들은 상속세를 완화하면 오히려 기업 투자가 늘어 소득 재분배 효과로 이어진다고도 설명했다. 허정 서강대 경제학과 교수는 "상속세 부담이 큰 상황에서 국내 자본을 뒷받침해 온 고소득자와 자산가들의 해외 이동 속도가 빨라지고 있다"며 "이런 흐름은 국내 산업 자본을 약화시킬 수 있다"고 지적했다. 이어 "자본 투자자는 기업의 주요 투자 재원이 되는 경우가 많은데 상속세가 과도하면 자본이 국내 금융시장과 실물 투자로 순환되지 못해 기업들의 투자 여력이 떨어질 수 있다"고 말했다.

<저작권자 ⓒ ‘성공을 꿈꾸는 사람들의 경제 뉴스’ 머니S, 무단전재 및 재배포 금지>

<보도자료 및 기사 제보 ( [email protected] )>

-

김성아 기자