357년 머크·139년 보쉬, 독일 기업은 왜 '삼대의 저주'가 없나

[인터뷰] ① 조병선 한국가족기업연구원장 "독일, 상속제 유연화로 세계적 장수 기업 탄생 시켰다"

이한듬,

김성아 기자

1,796

공유하기

|

'부자는 삼대를 못 간다'고 했다. 동양의 이 오래된 격언은 서양에선 '셔츠 바람으로 시작해 삼대 만에 다시 셔츠 바람으로 돌아간다'는 말로 통한다. 동서고금을 막론하고 창업주가 일군 기업이 삼대를 거쳐 고스란히 지켜지기란 쉽지 않다. 하지만 독일에서는 수백년 세월의 풍파를 견뎌온 가문들이 오늘날까지 이어질 뿐 아니라 사회에서 존경도 받는 사례가 흔하다.

1668년 설립돼 세계에서 가장 오래된 가족기업으로 꼽히는 독일 제약·화학 기업 머크는 800억달러에 달하는 막대한 자산을 과학·의료 연구와 공익 활동에 지속적으로 환원하고 있다. 세계 최대의 자동차 부품 기업으로 성장한 139년 역사의 보쉬도 창업자 로베르트 보쉬의 신념에 따라 지분 대부분을 공익재단에 귀속시켰다. 보쉬는 영리 기업이 아닌 독일의 자부심으로 예우 받는다.

독일은 세계를 호령하는 수많은 강소기업을 보유하고 있다. 세계 히든챔피언 2734곳 중 절반에 가까운 1307곳이 독일에 있다. 히든챔피언은 각 분야에서 세계 시장 점유율 1~3위 또는 해당 대륙 1위를 차지하며 매출액 40억달러 이하를 기록하는 기업을 뜻한다.

독일은 어떻게 삼대의 저주를 깨고 영속하는 기업 모델을 구축했을까. 세계 시장을 호령하는 히든챔피언의 80% 이상이 가족기업이라는 사실에 그 해답이 있다. 독일은 기술 경쟁력을 갖춘 기업의 승계가 원활히 이뤄지도록 상속세 부담을 대폭 완화해 경영권의 안정적 유지를 뒷받침해 왔다.

조병선 한국가족기업연구원장은 "100년 이상 역사를 가진 기업이 5000여개가 넘는 독일은 상속세 부담을 대폭 낮춰 명문 장수 기업의 맥이 끊기지 않도록 제도적으로 보장한다"며 "한국은 중소·중견기업이 승계 과정에서 직면하는 과도한 상속·증여세 부담이 기업의 영속성을 가로막는 가장 큰 걸림돌"이라고 지적했다. 조 원장은 독일 쾰른대에서 경제공법 학위를 취득한 기업 지배구조 및 중소·중견기업 정책 전문가다.

연평균 1만건 vs 105건... '상속세 공포' 없는 독일, '승계 절벽' 한국

|

독일 기업인 중 상속세가 무서워 가업 승계를 고민하는 이는 없다. 가업 승계를 부의 대물림이 아닌 기업 경쟁력의 전수로 인식하는 사회적 공감대가 확고하고 상속세 부담도 낮다. 조 원장은 "상속세 감면 혜택을 받는 독일 기업인은 그 대가로 고용을 유지하고 부를 지역사회에 나누며 사회적 책임을 다한다"고 말했다.

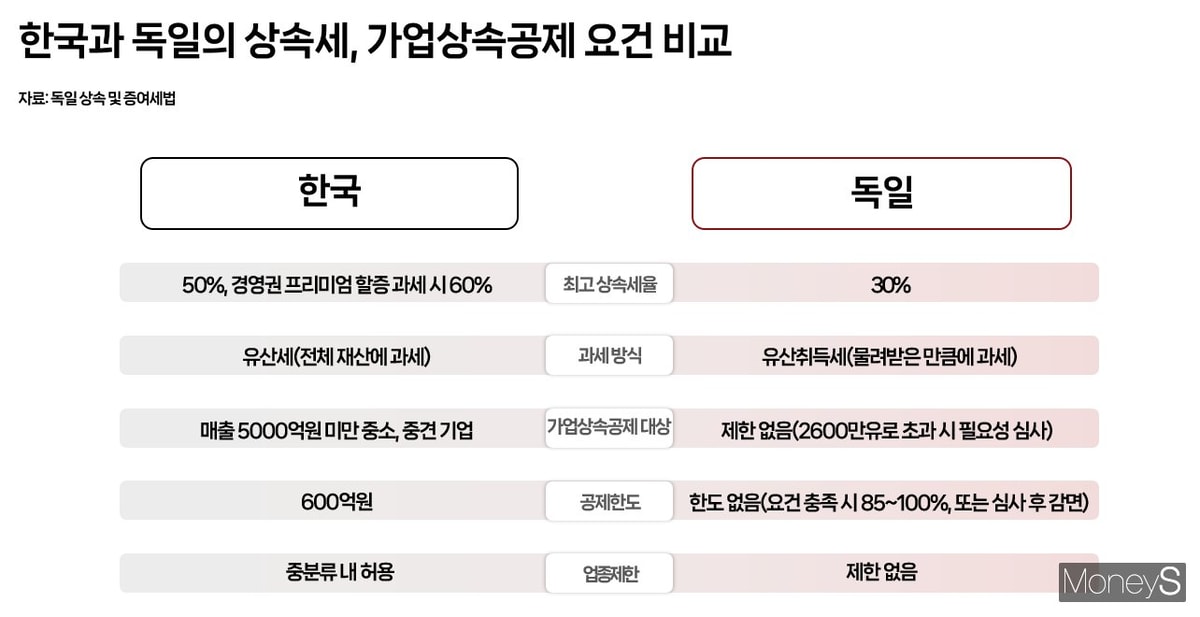

독일은 배우자와 직계 가족에 대한 상속세율이 최고 30%로 한국(최고 50%→ 할증 가산 시 60%)보다 훨씬 낮다. 2016년부터는 제도 개선을 통해 자산 2600만유로(약 450억원)까지 승계받은 기업을 5년간 경영하면 상속재산의 85%, 7년 이상 경영하면 100%까지 상속세를 면제한다. 한국은 과세표준 30억원이 넘으면 최고세율이 부과된다.

가업상속공제 요건도 화끈한 지원이 돋보인다. 매출 5000억원 미만 기업으로 대상을 한정하는 데다 승계 후 5년 동안 업종을 그대로 유지해야 하는 한국과 달리 독일은 기업 규모는 물론 업종도 제한이 없다. 고용 유지 요건도 한국처럼 직원 머릿수를 맞추는 방식이 아니라 5~7년간 지급한 급여 총액의 합계를 기준으로 한다.

조 원장은 "다른 업종으로 진출할 경우 상속세를 추징하는 한국과 달리 독일은 급변하는 시장 환경에 맞춰 영역을 확대하며 회사를 키울 길을 열어주고 있다"고 분석했다. 이 같은 제도 덕분에 독일의 가업상속공제 활용 건수(2017~2022년)는 연평균 1만434건, 공제 금액은 138억8000만유로(약 24조원)에 달한다. 같은 기간 한국의 가업상속공제 활용은 105건, 공제 금액은 2983억원에 그쳤다.

가업 승계를 전폭적으로 지원해온 덕에 독일은 한국 사회의 고질적 병폐인 원·하청 갑을 관계나 노동시장 양극화 같은 문제로부터 비교적 자유롭다. 탄탄한 강소기업들이 대를 이어 성장하며 대기업과의 격차를 줄인 덕분이다.

조 원장은 "독일은 상속 제도의 유연화를 통해 안정적인 승계를 뒷받침함으로써 수대에 걸쳐 기업에 체화된 암묵지와 핵심 기술이 단절 없이 전수되고 축적되면서 세계적인 장수 기업들이 탄생할 수 있었다"며 "이는 양질의 일자리를 창출하는 결과로 이어져 원·하청 간 불공정 거래나 노동시장의 이중구조 같은 사회적 부작용이 한국에 비해 현저히 적다"고 했다.

<저작권자 ⓒ ‘성공을 꿈꾸는 사람들의 경제 뉴스’ 머니S, 무단전재 및 재배포 금지>

<보도자료 및 기사 제보 ( [email protected] )>

-

머니S 산업팀 기자입니다. 많은 제보 부탁드립니다.

-

김성아 기자